Fonds Yvonne Verdier

Yvonne Verdier, née en 1941, se consacre à l’ethnologie après avoir obtenu une licence de Lettres à la Sorbonne en 1963. Sous la direction d’André Leroi-Gourhan elle poursuit sa formation au Musée de l’Homme et à l’École Pratique des Hautes Études. En 1977 elle soutient une thèse de doctorat de troisième cycle en ethnologie sous la direction de Lucien Bernot.

Pendant ses années de formation, Yvonne Verdier effectue des séjours d’étude à la Harvard University, à la New York University et à la Brandeis University ; elle suit le séminaire de Claude Lévi-Strauss de 1971 à 1980.

Après avoir occupé des postes de chargée de cours et travaux, elle sera recrutée comme chargée de recherche au CNRS en 1982.

Son œuvre s’articule autour de deux principaux thèmes de recherche :

- L’ethnologie de la France ;

- L’étude des genres littéraires.

Autour de ces axes et à partir de l’analyse du rôle social des femmes, se développe une pensée sur le rite et la notion de destin.

À partir des travaux de C. Lévi-Strauss, elle prend comme champ d’application de la méthode structurale l’alimentation et la cuisine. En 1964, sa première enquête porte sur l’alimentation en Normandie (Mayenne).

C’est dans le cadre de son travail de thèse qu’elle va participer à une Recherche Coopérative sur Programme (RCP Châtillonais) dirigée par Isac Chiva (1966-1967). L’enquête de terrain menée à Minot (1967-1975), en collaboration avec Tina Jolas, Marie-Claude Pingaud, et Françoise Zonabend, va lui faire découvrir l’importance des interdits culinaires qui frappent les femmes au moment où elles ont leurs règles. Elle développe une réflexion sur la notion de destin où elle souligne les liens entre le sort biologique des femmes et leur destin social. Ceci l’amène à dégager trois figures féminines : la laveuse, la couturière et la cuisinière, exposées dans sa thèse de doctorat, qui sera publiée chez Gallimard sous le titre Façons de dire, façons de faire (1979).

Dans le prolongement du travail sur Minot, Yvonne Verdier étudie les liens entre les rituels et les contes selon une nouvelle perspective : il s’agit de partir de l’expression rituelle dans sa réalité sociale pour remonter vers le conte. C’est dans cette perspective qu’elle livre une analyse des différentes versions orales du Petit Chaperon rouge, et adopte la même démarche pour une étude sur la forêt.

Cette réflexion l’amène à développer la problématique des rapports entre rites et genres littéraires à travers l’analyse de la ritualisation calendaire des rapports amoureux dans la pièce de Shakespeare Midsummer Night’s Dream.

Puis elle va s’interroger sur une autre forme de récit : le roman, à travers l’œuvre de Thomas Hardy. Cette étude qu’elle laissera inachevée, sera publiée chez Gallimard en 1995 sous le titre « Coutume et Destin. Thomas Hardy et autres essais ». Dans cet ouvrage, on trouve également un texte sur la Chronique des Indiens Guayaki de Pierre Clastres, intitulé « Prestige de l’Ethnographie ». Pour Yvonne Verdier, cette étude est un contrepoint au travail sur Thomas Hardy : il s’agit aussi de montrer l’importance des rituels comme pivot et point de tension entre les destins individuels et la cohésion du groupe social.

Alors qu’elle participait à un groupe de recherche sur l’historiographie des rites, en collaboration avec des historiens de la religion, Yvonne Verdier disparaît prématurément dans un accident de voiture en 1989.

Bibliographie sélective des publications d’Yvonne Verdier :

« Pour une ethnologie culinaire », L’Homme, vol. 9, n. 1, 1969, pp. 49-57 ;

Avec Tina, Jolas et Françoise, Zonabend, « Les verts anneaux acides », L’Homme, vol. 13, n. 3, 1973, pp. 176-86 ;

« Les femmes et le saloir », Ethnologie Française, vol. 6, n. 3-4, 1976, pp. 349-64 ;

« La femme-qui-aide et la laveuse », L’Homme, vol. 16, n. 2-3, 1976, pp. 103-128 ;

Façons de dire, façons de faire. La laveuse, la couturière, la cuisinière, Gallimard, « Bibliothèque des Sciences humaines », 1979 ;

« Le Petit Chaperon rouge dans la tradition orale », Le Débat, n. 3, 1980, pp. 31-61 ;

« Chemins dans la forêt - Les contes. Des arbres et des hommes », actes du colloque Forêt et société, Lyon, 1979, Arles-Le Paradou, la Revue Forestière Française et Actes Sud, [1981] ;

« Mythologie de la forêt. Mythes et croyances du monde entier. Tome I, Le monde indo-européen », sous la direction de André Akoun, Lidis-Brepols, 1985, pp. 376-380 ;

Coutume et destin : Thomas Hardy et autres essais. Précédé de : Du rite au roman, parcours d'Yvonne Verdier, par Claudine Fabre-Vassas et Daniel Fabre, Gallimard, 1995.

Donné au Collège de France, déposé au Laboratoire d'anthropologie sociale en 2004

1. Minot

2. Coutume et destin : Thomas Hardy et autres essais

3. Shakespeare et la Saint-Valentin

4. La forêt

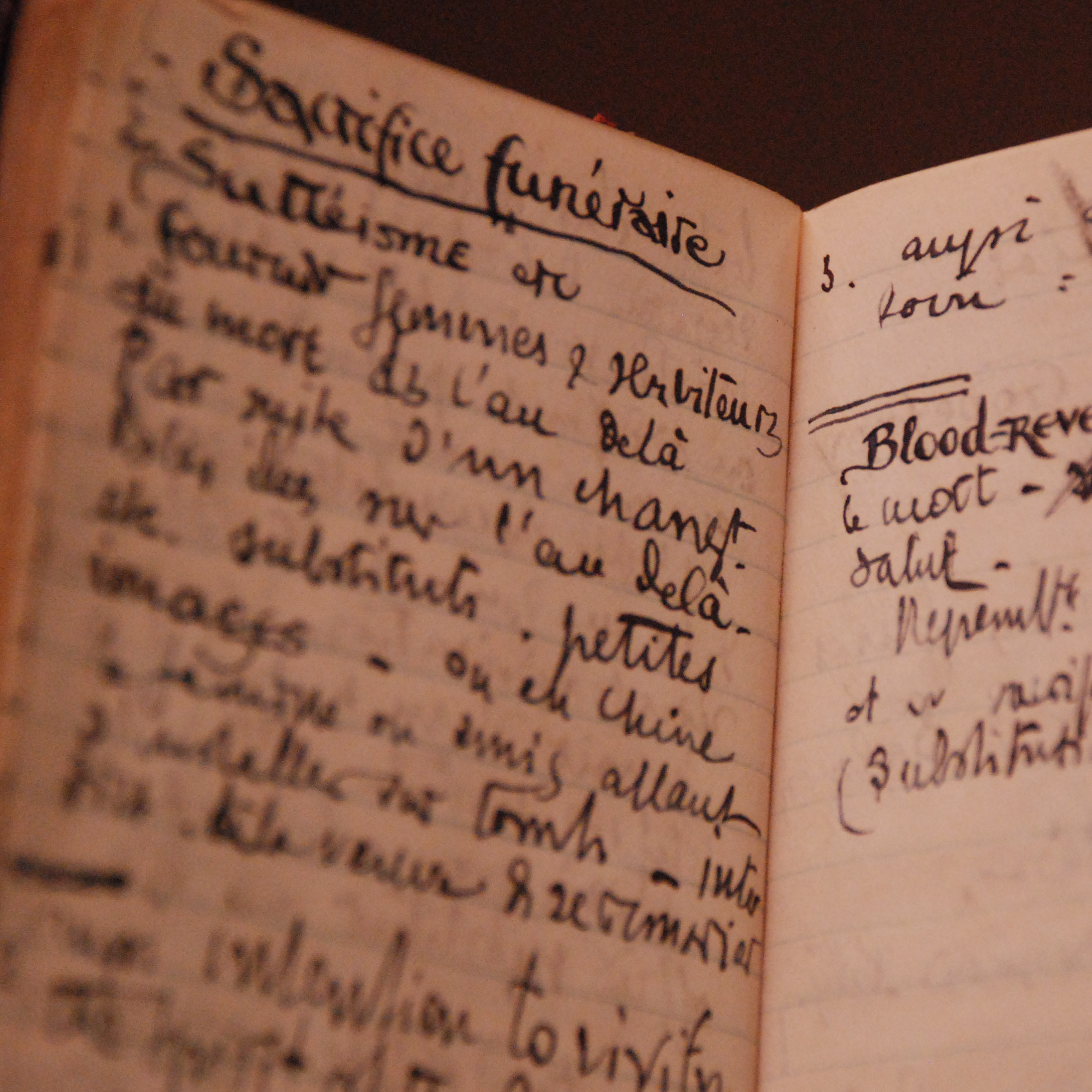

5. Pouvoirs du sang : le sang des femmes

6. Notes de terrain, notes ethnographiques

7. Divers